交易都市・サルア。

南北を山脈に囲まれた盆地に存在する、人口約二万の都市である。カルディアの東方の湾岸都市・パドラへ抜ける東西街道の中継点で、商業が盛んである。

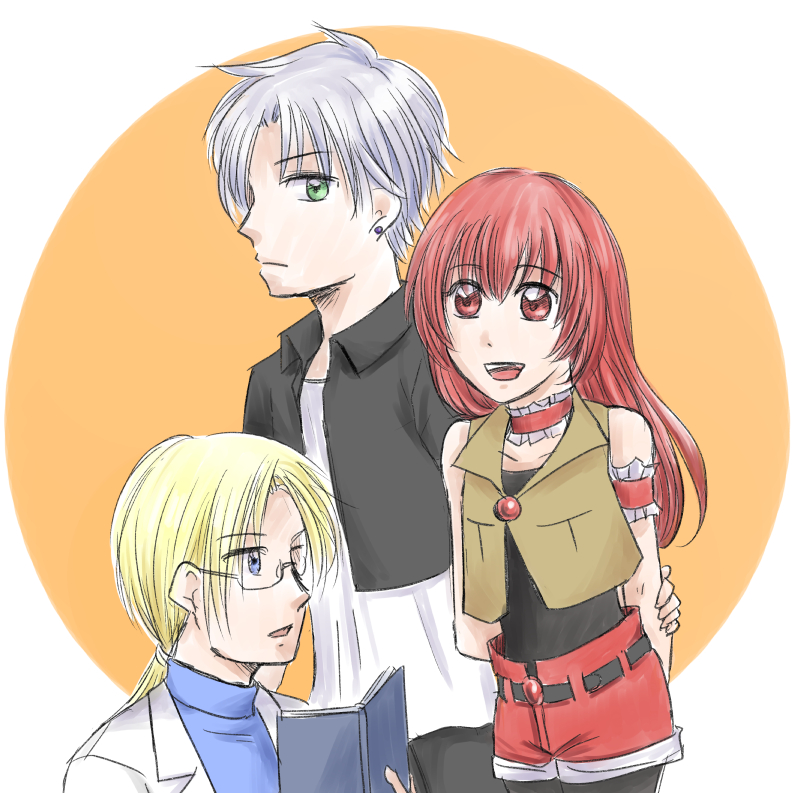

その街の中心を貫く大通りを、周囲から奇異な目で見られる二人組が歩いていた。一人は銀の髪と深緑の瞳の青年、もう一人は燃えるような赤い長髪と瞳の少女である。両人とも、滅多に見かけることのない風貌であることに加え、少女の服はボロボロだった。銀の髪の青年は堂々とした風に歩いているが、その後をついて歩く少女はどこか不安そうに周囲を気にしている。

「ちょっと。コレ、目立ちすぎじゃない?」

少女が青年に声を潜めて訊く。青年は振りかえらずにそれに答えた。

「気にしすぎだろ。…そういや姫さん、昨日のお捻りっていくらぐらいになったんだ?丁度いいから、服買ってけよ」

『姫』と呼ばれた少女――ファーナは、正真正銘の姫である。この街が属するカルディア神聖王国の王女。今は訳あって城を出てこの青年と旅をしている。昨日、このサルアの近くの村を救ったお礼にと、村人達が本当にお捻りをくれた。そのお金をファーナは袋に入れて保管してある。

「…うわ、結構すごいよ。カディ、大道芸しながら旅したら結構旅費貯まるかも」

「馬鹿か。見せモンじゃねぇって昨日言っただろうが」

カディと呼ばれた青年が往来で立ち止まってファーナの袋を覗き込む。それを気にせず、ファーナは袋の中身を数える。

「…ん~…そうだね、五万フィルくらい。宿代が四千、食費が一日五百に他色々で…服で五千くらい使うなら、貧乏生活してれば、一週間ちょっとは持つかな…」

様々な物のおおよその相場を淀みなく述べて計算するファーナを見て、カティスはまた怪訝な顔をする。

「…昨日も言ったが、お前姫らしくねぇよなぁ」

そんな暴言はお構いなしに、ファーナは袋をポケットの中にしまいさらりと答える。

「言ったじゃない。留学してたって。自分の物はちゃんと自分のお小遣いで買ってたんだから」

えへへ、と屈託のない笑みを浮かべ、今度はファーナが先を歩く。道路縁の店を物色して、二軒先の店に目が留まった。

「あ、良さそうなブティック。雑貨っぽいのも扱ってそうっ」

呑気にその店に向かっていたファーナは、その隣の掲示板にふと目をやって足を止めた。

「…あらぁ…」

「どうした」

その掲示板には、ファーナの似顔絵が描かれてあるポスターが貼ってあった。『行方知れず・見かけた方は各領事館まで一報を…有力情報を提供した方には金一封』という文字が、大きく書かれてある。

「…指名手配ってやつかな…」

がっくりと肩を落とすファーナに、カティスが追い打ちをかける。

「最初に言ったろ。お前には帰る所なんざ無いってよ」

「…そうだね…まあ、貴方が悪いことしたらちゃんと止めるって決めたから、帰る気もないけど」

「ふん、まだ言ってるのか。オメーには無理だよ」

「やって見なきゃ分かんないでしょ?舐めてたら痛い目見るよ?」

馬鹿にしたように半笑いしたカティスに、ファーナはムキになって答えた。

――自分がしでかしたことの責任は、自分でちゃんと負う。

天教で『堕天使』と呼ばれる目の前の男を目覚めさせてしまい、結局その男に連れられるように逃げた。最も信頼していた兄にまで刃を向けられた以上、最早帰るべき所はない。

ならばせめて、この男が何かをしてしまう前に、自分が何とか止めなくては――そう決意して、ファーナはカティスと共に旅をしている。

それでも、こうした形で、自分は追われているのだ。自分を改めて戒めて、ファーナは目的の店に入った。

ファーナは薄桃のワンピースとヘアゴムを買い、髪を縛ることで印象を街娘風にした。すぐにカルディアの姫と解らないように、シンプルな服装を心がけた。

「これからどうするの?折角街に降りたんだし、宿で寝たいんですけど…。ダメ?」

恐る恐る、ファーナが本音で懇願する。

「贅沢言うな。記帳してばれるのがオチだろ」

「そんなの、偽名使えばいいじゃないの!」

「そうだなぁ…あとは数日分の食糧を…」

「って、ちゃんと聞きなさいよ、カディっ!」

そんな調子で賑やかに街中を歩く二人を、建物の影から覗く二人の男女の姿があった。

「…あれ、そうよね」

品の良い、威厳のある女性の声。金色の長い直毛に、緑の瞳が映える、色気のある美人である。青い制服の上に、白い短いマントを身につけている。

「…そうですね。間違いなくファーナ様です。ボクが間違えることなんかないですから」

明るい、ハスキーボイスの青年が応える。こちらは亜麻色の短い猫っ毛に、茶色い吊り目の人懐っこそうな風貌で、女性と同じ制服とマントを着用している。

「…ふふ、そうよね、シャル。貴方は姫様を慕って我々宮廷騎士団の一員になったんですものね。…良かったわね、貴方がその姫様をお助け出来るナイトになれそうよ」

シャルはその言葉に、難しい顔をした。

「でも、エレンさん。ファーナ様結構明るい顔してますよ?誘拐じゃなくてやっぱり家出なんでしょうか…?隣の男が少々気になりますがっ」

苛ついているのか、シャルはぎりぎりと歯ぎしりをした。その様子を見て、エレンはクスリと笑う。

「ふふ、嫉妬?でもそうよね、あの様子だと…。ヘディン様からは、『家出か誘拐か』なんて、お言葉を濁されてしまったけれど、…本当に家出か…それとも、誘拐犯に心を許してしまわれたか…」

「とにかく!事の真相を直接姫様にお聞きすれば良いでしょう?行きますよ!」

物影から勢いよく飛び出したシャルを追うように、エレンも飛び出す。ファーナ達との距離は数十歩。前を歩く二人は、シャルとエレンに気付いていない。

「ファーナ様!」

「きゃっ…」

シャルは勢い良くファーナの腕を掴んだ。その勢いで、ファーナはシャルの胸元に背を預ける形となった。

「なっ…だ、誰?」

ファーナは振り向き、シャルを見た。うわ、まずい。そんな言葉が頭の中をよぎった。その態度が顔に出たかどうか、気が動転していてファーナには見当がつかない。

「…えーっと、ドチラサマデショウカ??」

明らかに不審な訊き方をしてしまった。そんなファーナを見て、シャルはにっこりと微笑んだ。

「相変わらず、嘘が御下手ですねぇ」

「ちっ…違…私は」

明らかに挙動不審な動きをするファーナの肩を、後からカティスが力ずくで引き寄せた。頭が丁度胸の部分にポスンと当たる。ファーナはほっと一息ついた。

「…俺の連れに何か用か?」

カティスがシャルを睨む。

「ええ。あります。…ていうか、貴方はこの方のなんなんですか!」

シャルが大声で啖呵を切る。通行人が周りを取り囲んでギャラリーを作ってしまった。

「何って…こいつのご主人サマ?」

さらりと言ってのけたカティスの言葉に、シャルもエレンもファーナも凍り付いた。

「なっ…いつ私がアンタのペットか奴隷かなんかになったのよ!」

ファーナはカティスの方を向いて胸ぐらを掴んだ。が、

「ファーナ様に対してその言葉…万死に値しますよ…!」

シャルが抜刀して、剣先をカティスに向ける。ファーナはそれを見て青ざめた。

「え、え、え、ちょ、ちょっと…」

「シャル、落ち着きなさい!今ここで騒ぎを起こしてはなりません!」

エレンが止めに入ろうとするが、シャルが手でその制止を振り切った。

「いいえ、今解りました!ファーナ様は、この男に誘拐されたんです!きっと脅されて付いて行かされているんです!さっき表情が明るかったのも、ファーナ様が無理に明るく振るわれているからに違いありません!ああっ…何て健気なっ…。ファーナ様、どうかこちらへ!」

「…なんっつー妄想家だよコイツ…」

カティスは一瞬呆れてぽかんとしてしまった。シャルが空いた左手を前に差し出した。ファーナは左手をカティスの胸に置いたまま、不安な顔でその掌とシャルの顔とを見比べる。

「…解っているな?帰ったら…」

カティスが耳元で囁く。ファーナはドキリとした。そうだ、帰ったらきっと殺されてしまう。シャルもエレンも、もしかしたら自分の罪を知らされてないかもしれないけれど、そのために自分をこうして連れ戻そうとしてるんだ――。

「…おいおい、なんの騒ぎだぁ?」

ファーナが口を開こうとしたその瞬間だった。突然、しゃがれた太い声にその場の空気を破られた。

ギャラリーを掻き分けるように現れたのは、大柄な初老の男性だった。腰に帯刀し、白髪交じりのグレーの長髪を後で一本にまとめている。顎にはやした無精髭をさすりながら騒ぎの中心に近づいた。

「その制服、王家の宮廷騎士様とお見受けした。しかし、一体こいつらが何かしたのか?剣まで抜いて騒々しい…。ほら、嬢ちゃんも怯えているだろう?」

その男はシャルの剣先を手に取り、くいっと縦に上げて押し戻した。意外と力がかかっていたらしく、「うわっ」と声を上げてシャルは後ずさりした。

「お言葉ですが、その少女は今捜索願の出ているある高貴な身分のお方です。我々はそのお方の保護を仰せつかって参っております故」

静観していたエレンがシャルを後にやり、前へ出てくる。

「本当か?こんなどこにでもいる街娘がか?見当違いだろ。そんな高貴なご身分の方ならこんな格好しないだろう?なあ嬢ちゃん、こんな奴ら、知らないだろ?」

男に話を振られ、コクコクとファーナは首を縦に振る。

「し…知らないよ…っ、それに私、そんないい身分じゃないよ、この人と一緒になりたくて、実家の農家から駆け落ちして旅してるだけだもん、ねっ!」

「お、おいっ…」

カティスまで巻き込んで、壮大なウソをファーナは捲し立てた。仕方なく、カティスもそれに渋々頷いた。エレンとシャルはその言葉を聞いて呆気にとられてしまった。

「…ファーナ様…どうして」

「…だそうだ。他を当るんだな。ほら、皆散った散った!」

男の一声で、集まったギャラリーは散っていった。騒ぎの四人はその場に立ちつくしたままであった。ギャラリーがあらかたいなくなった後、男はファーナに話しかけた。

「…驚いたろ?宮仕えのヤツってのは、すぐに権力に頼りたがるんだよ。なあ、俺ん家で茶でも飲んでかないか?しばらくほとぼり覚ましてからまた旅立てよ。な、兄さん」

ポンポンとカティスの肩を軽く叩いて、一緒に歩こうとする男に、カティスは目だけやって小声で訊いた。

「…何故助けた」

「困ってる人間を放っておけねぇだろ?さ、行こうぜ」

男は陽気にそう答え、二人の背中を押してその場を立ち去ろうとした。

「お待ちを!…一つ、教えてください。先程の言葉…家出とはウソでは無いのですね?ご家族が心配されてます。どうかお帰りください」

エレンが悲痛な思いを込めてファーナに問いかけた。しかし、ファーナは考える間もなく、エレンに向いてきっぱりと告げた。

「うん…。私は、家出したの。だから…誰にも追いかけて貰いたくはないわ。それじゃあ、お姉さんも、お元気で」

「…姫…」

寂しそうに笑うファーナの顔を見て、エレンとシャルは身動きが取れなかった。三人は、街の雑踏の中に紛れ、やがて見えなくなった。

「…ここまで来ればいいだろ」

付けられないように、二人は街中を複雑に進み、街の外れまで連れて来られた。辺りは既に野原だ。古びた小屋が一棟あるだけで、人は居なかった。

「…さて、姫様、どうしたんです?王子と兄妹げんかでも?」

「!」

咄嗟に身構えようとしたファーナに、男はぶんぶんと手を振る。

「た、タンマ!別にどうしようってことはないっすから!」

「アンタ、こいつの素性を知っててわざと…」

カティスが男に尋ねる。

「俺はレオンっていう。昔王子の剣術指南をやっていてな。姫もたまに遠目で見たことがあったんだ」

「お前のことはどうでもいい。何故俺達を助けた?」

カティスは今にも剣を抜きそうな雰囲気だった。それをレオンは鼻で笑う。

「姫様が嫌がってる。ただそれだけさ。あんな嘘までついて帰りたくないっていうんだ。…本当に家出ですか?姫様」

ファーナは身を固くした。真実なんて告げられない。告げればここでこの人と戦うことになってしまう。どうせなら、さっきの嘘を押し通すことにした。

「…そうよ、さっき言ったじゃない、家出って…」

俯いていたせいか、若干弱弱しい声で答えてしまった。

「え、この兄さんと一緒になりたいってさっきの…嘘で…ないんすか?」

レオンは拍子抜けした様子でカティスとファーナを交互に見比べた。どうやら照れているのだと勘違いしたようだった。

「…嘘じゃない。身分違いの恋だ。こうするしかないだろ」

一層不機嫌にカティスが付き合って答えた。眉間に皺が寄っていて、まるで睨んでいるかのような形相だ。

「おお怖っ!兄さん、相当強いんだろうな。…ふーん、まあ、いいや。一晩泊まって行けよ」

「「はぁ?!」」

二人が同時に声をあげて驚いた。

「街に戻ればまたあの二人に捕まっちまうぞ?大丈夫、俺は絶対に裏切らない。あの王子が大切にしてた姫様だ。嫌な事はしませんよ」

その言葉が、ファーナの胸に強く響いた。あの時、剣を向けられた事も事実だが、ずっとずっと大好きで、優しかった兄もまた、自分にとってはかけがえの無い存在であることに変わりは無い。

「…思い出し泣きかよ…ったく」

カティスの呆れた声を後ろで聞きながらも、ファーナはたまらず、レオンの胸で泣き始めてしまった。

「で、やっぱり教えてくれねぇのか、兄さん」

すぐ近くにあった小屋が、レオンの住まいだった。そのままファーナは泣き疲れて寝てしまった。今までの疲れもあるのだろう、本当にぐっすりと寝ている。

お陰でカティスがレオンの話に付き合わされる事になった。カティスにしてみればいい迷惑である。しつこく名前や素性を聞かれたが、完全黙秘を貫いた。

「アンタは黙って俺達を逃がしてくれればそれでいい。他に知る必要はない。…地獄を見ることになるぞ」

カティスの話しぶりは偉そうな上に物騒だ。耳に付けているピアスを外し、手の上で遊ばせている。紫色のジェムが、白いカティスの手に映える。

「…はあ、まあ、そうするぜ。その石、闇の石だろう。そんな物騒な物身に付けてるヤツが、まともだとは思えない」

カティスは手の動きを止めてレオンを見やる。

「へえ…。博識だな、アンタ。もう殆ど伝わってない精霊術のジェムを一目見て言い当てるなんて」

「術者はいなくてもな、そのジェムが厄介事を起こすことがよくあんだよ。そいつは不幸を…死を呼ぶ。魔性の石だ」

苦々しく、レオンはそう吐き捨てた。そんなレオンに対して、カティスは笑みを浮かべながら意地悪く問う。

「…そんな物騒な物を持ってる奴が大事な姫様と一緒に逃げるのを止めはしないのか?」

カティスの問いにすぐに答えることなく、レオンは、一つしかないベッドの上で安心しきって寝ているファーナを見やった。

「アンタ、姫様のことを大切にしてそうだったからさ。何か企みがあっての事かもしれんが、それでも、護ってくれるんならそれに越したことは無ぇ。ま、その意図までは聞かんよ。」

カティスはその言葉に驚いた顔をした。レオンにとってはそれだけで十分だった。

「…アンタ…」

「ほら、寝た寝た!大丈夫だ、もしヤツらが来ても追い返してやっとくから、ぐっすり寝ておけ」

しっしと手で追い払うような仕草をしたレオンに、カティスは怪訝な表情を浮かべたが、これ以上あれこれ詮索されるのも厄介だったので、素直に従うことにした。

「なら、その言葉に甘えさせて貰うか」

ピアスを付け直して、カティスは促されるままベッド下に敷かれた布団に入った。カティスが寝たのを見計らうと、レオンは静かに煙草に火を点けて吸い始めた。

(…こいつは、何かあるな…)

妙な不安を抱きながら、レオンは窓から星空を睨んでいた。

翌朝。

まだ朝霧が立ち込めている中旅立とうとした二人に、レオンは地図と赤い石のペンダントを渡した。

「これは…?」

「この大陸の地図と、そっちは火のジェムですよ。バイタル火山の精霊が込められているっていう代物だ。俺が持ってても宝の持ち腐れだし、差し上げますよ」

ファーナはその二つをありがたく受け取った。

「ありがとうございました、本当、色々と…。あの、もしお兄ちゃんに会うことがあったら伝えて欲しいんです。絶対、いつか帰るからって」

「解りましたぜ。道中、お気を付けて。…兄さん、これから南方に抜けるのか?」

レオンの問いかけに今度はカティスが答える。

「ああ。できれば西の街道を通らずに抜けられる道を教えてほしい。またああいうのに会うと厄介だしな」

「それなら…すぐに南の登山道を登って、そのままナサラ山脈を縦走して南下、ってとこだな。魔獣が多く出てるっていうからな、本当に気を付けろよ」

「恩に着る…じゃあな、世話になった」

二人の姿が、段々レオンから遠ざかっていく。レオンは二人が見えなくなるまで手を振り続けていた。

「…さて、と」

レオンは懐から煙草を取り出し、火を点ける。一息吐くと、大きな声で虚空に呼びかけた。

「…隠れてないで出てこい、坊主」

レオンは後ろを振り向いた。すると、小屋の影から一人の青年が姿を現した。

「よく分かりましたね。ボク、気配消すの、忍び並に上手いのに」

昨日、大通りで一悶着を起こした宮廷騎士のシャルだった。いらついているのか、しかめ面をしている。

「…相方のねーちゃんは?」

「街道の東側ですよ」

「ああ、そいつは残念だな。そっちは通らないって言ってたぜ。さっさとハルザードに戻って報告した方がいいんじゃないのか?」

軽くレオンが笑って言う。対して、シャルの顔には怒りの表情が表れていた。

「…貴方、やはりあの方がどなたか解っていて…」

「ああ。だって姫様嫌がってたぜ?そんなの無理強いしたら可哀想すぎるだろ。折角好きな男と一緒になりたいっていうのによ」

そこまで言うと、ふうーっ、と、タバコの煙を吐いた。それに顔を顰めてシャルは反論する。

「ボクの知る限り、ファーナ様のお傍に、あんな男は今までいませんでした。ファーナ様ファンクラブ一桁台のボクには解ります!」

「な、なんじゃそりゃ?」

レオンは拍子抜けした顔をした。しかしシャルの表情は真剣そのものだった。

「エルガードの留学時代から、ボクは姫様を見てきています。今の今まで、あんな男は見たこと無い。突然現れて、恋人だなんて、そんな訳ありません!いいや、あってはならないんです!家出だったら放っておけって言われましたけど、ボクがそんなの許しません!姫様は皆の姫様なんです!」

語っていくうちに、ヒートアップしていくシャルを半ば呆れてレオンは見ていたが、その真剣さにやがて考え込んでしまった。顎に手を当てて、しばらく黙り込む。

「…ふうん…。おい坊主。その話、本当なのか?」

ややあってからのレオンの言葉に、シャルははっきりと首を縦に振った。

「ええ。…ようやっと信じて下さったんですか?」

「じゃあ、あの男は何だと思う?何で姫は城に帰りたがらない?それも嘘をついてまで」

その問いに、シャルはきょとんとした。

「そ、それは…、ただの家出…だから?あの男は手引きした奴とか?」

「家出、ねぇ…。放っておけって言ったのは誰だ?」

「王子ですよ。連絡くらいは入れろって言っておけって、仰せでした」

大層不満気にシャルは言う。自分の目の届かない所に姫が行くということが気に入らないようだった。

「王子がそんなことを、ねぇ…。本気じゃねぇってことか?それとも…」

レオンはまた顎に手を当てて考え込んでしまった。シャルが不安げにレオンの顔を覗き込む。

「…え、あの、本気じゃないって?」

「仮にも一国の王女が行方不明なんだ。普通、『放っておけ』って言うと思うか?ヴィオル閣下ならいざ知らず、姫様を人一倍かわいがっていた王子がそんなこと言うはずない。あーでも、ヴィオル閣下が王子にそう命令した可能性っていうのもなぁ…」

シャルがはっとした表情を浮かべた。

「じゃあ、ボクらの派遣は、何の意味も無いってことに…」

「…いや、違うさ。ただ、命令者の真意は、どこか別のところにあるような気がするな、ってだけだ」

「真意は別のところに…?」

シャルが鸚鵡返しに呟いた。しかし、真意といっても、これといって思い当たる節などない。考え込んでしまったシャルに対して、レオンは気分を変えるように明るく切り出した。

「おい、坊主。お前たちここまでどうやって来た?」

「馬ですけど。…まさか」

にい、と人の悪い笑みをレオンは浮かべ、バシンッ!と大きな音を立ててシャルの肩を叩いた。その強さに、シャルは思わず顔をしかめた。

「いっつぅ…!」

「帰るついでに、俺を乗っけてってくれよ。行き先は同じ、王子の元だからな!」

「あーもーうっ!貴方は一体何なんですかぁー!」

シャルの悲鳴が、サルアの山々にこだました。